Chapitre 1: Une longue histoire de la matière

Il est aujourd’hui admis que les êtres vivants sont tous constitués d’une ou plusieurs cellules.

Mais pour le découvrir, les scientifiques ont dû mettre au point des instruments permettant de les observer.

Comment est né le concept de la cellule comme unité structurale du monde vivant ?

visionnage video https://learngendev.azurewebsites.net/content/cells/scale/

A) UNE STRUCTURE COMPLEXE LA CELLULE

I. LES PREMIERS MICROSCOPES PERMETTENT DE DÉCOUVRIR LA CELLULE.

1.Déterminer les caractéristiques des structures mises en évidences par Hooke et Leeuwenhoek et les comparer aux photos d’observations microscopiques actuels

Forme nid d’abeille, petites boîtes disposées les unes à côtés des autres. Actuellement, cellules plus complexe, avec plusieurs composants à l’intérieur des « chambres »

2. Identifier les innovations techniques ayant permis d’aboutir au microscope actuel.

-Plusieurs lentilles de meilleures qualités

-Système d’éclairage

-Précision du réglage

3. Compléter le tableau de l’ordre de grandeurs du vivant – préciser pour chaque élément comment il est possible de l’observer.

II. LA NAISSANCE DE LA THEORIE CELLULAIRE

Qu'est ce que la théorie cellulaire et pourquoi a t-elle eu du mal à s'imposer ?

La théorie cellulaire a pu émerger par une collaboration entre scientifiques. Elle postule que :

-

Tous les êtres vivants sont constitués d’une (ou plusieurs)cellule(s)

-

La cellule est la plus petite unité structurale du vivant ;

-

Toute cellule provient d’une autre cellule.

Elle a eu du mal à s’imposer car on a longtemps pensé que les êtres vivants apparaissaient spontanément à partir de la matière organique . Plusieurs scientifiques l’ont remise en cause à l’aide d’expériences au XVIIième . C’est l’expérience de Louis Pasteur du« col de cygne » qui permet de la réfuter complètement.

Depuis cette théorie les scientifiques ne cessent d’explorer la cellule et les avancées technologiques ont permis de mieux connaître sa structure.

III. L’EXPLORATION (DE L’INTERIEUR) DE LA CELLULE

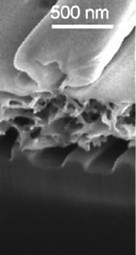

Un œil humain peut distinguer un objet de 0.1 mm à une distance de 25 cm. Avec les techniques les plus récentes, on atteint une résolution de 20 nm. L’ étude des organites des cellules eucaryotes est rendue possible.

Comment le perfectionnement des microscopes a-t-il permis d’explorer la diversité des cellules ?

IV. Zoom sur la membrane plasmique

1.Déterminer l’épaisseur de la membrane plasmique

7nm

2. A partir de l’étude de l’expérience de Gorter et Grendel, justifier qu’une seule des hypothèses sur la structure de la membrane peut être validée.

Ratio :

Ratio : 2/1

Hypothèse validée : bicouche lipidique

3. Préciser à quels niveaux on peut observer des protéines dans la membrane.

Dans la partie hydrophile en surface mais aussi hydrophobe dans la membrane

4. Schématisez la membrane plasmique

Comment s’organise la membrane cellulaire ?

L’iode contenue dans l’œuf a traversé la membrane et s’est colorée en bleu au contact de l’amidon (eau iodée = réactif de l’amidon)==> Petite molécule

En revanche, l’amidon n’a pas traversé la membrane vers l’œuf ==> Grosse molécule

La membrane de l’œuf serait comme une membrane plasmique : sélective

Une colonne de coloration bleue apparaît dans le bécher entre la membrane et l’amidon.

En revanche pas de coloration bleue dans l’œuf.

Définitions hydrophile et hydrophobe à connaître

Une membrane plasmique sépare le cytoplasme de la cellule du milieu extracellulaire et joue un rôle de filtre. Elle est constituée de lipides, majoritairement de phospholipides, et de protéines. Les phospholipides sont des molécules possédant une partie hydrophile et une partie lipophile/hydrophobe. On les dit amphiphiles. En milieu hydraté, elles s’assemblent spontanément en une bicouche stable, en regroupant leur parties lipophiles au cœur de la bicouche.

B) DES EDIFICES ORDONNES : LES CRISTAUX

Les cristaux sont formés par des atomes qui s’ordonnent suivant des principes simples.

Pourtant , le plus souvent ils ne sont pas apparents dans notre quotidien.

.

I. LES CRISTAUX DANS LES ROCHES

Comment l’étude minéralogique d’une roche permet de comprendre ses conditions de formation ?

1.Comparer la composition minéralogique et chimique des deux roches – préciser si elle présente ou non du verre et sa texture – faites un tableau.

2.Par analogie avec l’éthylvanilline, proposez une hypothèse sur l’origine de la différence de taille des cristaux dans le basalte et le granite et donc la présence de verre.

On observe que lorsque l’éthylvanilline refroidit lentement à température ambiante , elle forme de gros cristaux tandis que lors d’un refroidissement à basse température (donc rapidement) , peu voire aucun cristaux ne se forment.

Le granite contient beaucoup de gros cristaux , le magma à son origine s’est donc formé par un refroidissement lent , tandis que le basalte (qui contient du verre et des petits cristaux) est issu d’un refroidissement lent.

3. Montrez le lien entre la texture d’une roche et ses conditions de formation

Les roches grenues dont les minéraux sont visibles à l’œil nu se forment lors d’un refroidissement lent du magma tandis que celles à structure microlitique, dont les minéraux sont peu visibles et qui présentent du verre se forment par un refroidissement rapide du magma.

.

BILAN : que savons nous sur :

-Les minéraux : ils ont une composition chimique et organisation cristalline propre

-La composition d’une roche : Une roche est composée de l’association de cristaux d’un même minéral ou de plusieurs minéraux.

-L’origine de la structure d’une roche : Sa structure dépend de ses conditions de refroidissement : si lent elle a des cristaux (structure dite cristalline), si rapide elle présente du verre (structure dite amorphe)

II. Mise en évidence d’une structure cristalline simple : le chlorure de sodium (sel)

1) Décrire la géométrie de l’unité élémentaire du cristal d’halite

Ce sont des cubes

2) Comparer la géométrie de la maille microscopique avec celle du cristal de sel entier

La géométrie est la même pour la maille élémentaire que pour le cristal entier = un cube

4. Expliquer alors comment un cristal entier se forme à partir de la maille élémentaire microscopique.

Un cristal est une répétition du motif de la maille élémentaire dans toutes les directions (a,b,c)

5. Dans quel système cristallin se forme le cristal d’halite

Le système cubique

Calculs

1) Compacité

il faut premièrement calculer la multiplicité Z

ATTENTION AUX UNITÉS

2) Masse volumiqe

il faut premièrement calculer la multiplicité Z

III. DES STRUCTURES CRISTALLINES CHEZ LES ÊTRES VIVANTS

1)Réaliser l’expérience suivante en déposant quelques gouttes d’acide chlorhydrique sur la coquille d’œuf – noter vos observations – que pouvez-vous faire comme hypothèse sur sa composition.

En présence d’acide chlorhydrique, la coquille d’œuf fait effervescence, elle peut donc être constituée de calcite, aragonite et/ou de vatérite

2) A l’aide de l’exploitation des documents proposés répondre clairement au problème posé. Justifier votre réponse (on observe que, or , j’en déduis que…)

On observe que la coquille de l’œuf de poule se forme à partir d’un liquide très riche en ions calcium (Ca2+) et en bicarbonate (HCO3-) et dans lequel des protéines sont présentes : le liquide utérin.

Or, lors de la précipitation de ce liquide, il ne se forme que de la calcite.

On en déduit que la poule ne peut produire qu’une coquille faite de calcite ( CaCo3)

Enfin, d’après les valeurs des longueurs et de angles du doc 1, on déduit que la maille cristalline de la calcite est hexagonale.

Conclusion : la coquille d’œuf de poule n’est constituée que d’un seul minéral : la calcite (CaCO3). Elle cristallise dans le système hexagonal.

3) Calculer la masse volumique du minéral composant la coquille d’œuf

BILAN : que savons nous sur :

-Les réseaux cristallins : Des structures cristallines existent dans les minéraux et dans les organismes biologiques (coquille, squelette, calcul rénal, etc.).

-Un cristal : formé par la répétition périodique dans l’espace d’une structure élémentaire : la maille. Il est caractérisé par la forme géométrique de la maille.